Sans transition Walt, l'anarchie donc ?

Cauchemar de Prussien

Re: Cauchemar de Prussien

Ça c'est une fenêtre fils :Tu crois ça c'est une fenêtre ?

► Afficher le texte

Re: Cauchemar de Prussien

Pas de plagiat ! On reste des copycats comme il faut !

Re: Cauchemar de Prussien

Mais c'est clairement pas un vrai, et je l'ai scanné moi même alors...

Tu veux voir ce que j'ai fait à Tintin ?

Mais bref.

La Fenêtre (d'Overton)

La fenêtre d'Overton est un concept de science politique qui décrit l'ampleur des idées et des propositions politiques considérées comme acceptables par l'opinion publique à un moment donné. Autrement dit, c'est la gamme des politiques "pensables" et "proposables" sans être immédiatement rejetées comme extrêmes ou marginales.

Origine :

Le terme vient de Joseph P. Overton, un chercheur américain du Mackinac Center for Public Policy.

Le fonctionnement :

La fenêtre peut évoluer dans le temps sous l’effet de divers facteurs : changements culturels, campagnes de communication, crises, évolutions technologiques, etc.

Les étapes typiques d’évolution d’une idée à travers la fenêtre d'Overton :

Il montre comment les opinions publiques sont malléables et comment des acteurs (politiques, médias, lobbies, militants) cherchent à déplacer la fenêtre pour rendre certaines idées acceptables.

Un exemple simple :

Certains acteurs usent volontairement de stratégies pour déplacer cette fenêtre :

Certains considèrent la fenêtre d'Overton comme un outil cynique de manipulation de masse, d'autres y voient simplement une description des dynamiques sociales naturelles.

En résumé, la fenêtre d’Overton illustre la zone mouvante du politiquement pensable à un moment donné, et comment les idées évoluent pour entrer ou sortir de cette zone d’acceptabilité.

Tu veux voir ce que j'ai fait à Tintin ?

► Afficher le texte

La Fenêtre (d'Overton)

La fenêtre d'Overton est un concept de science politique qui décrit l'ampleur des idées et des propositions politiques considérées comme acceptables par l'opinion publique à un moment donné. Autrement dit, c'est la gamme des politiques "pensables" et "proposables" sans être immédiatement rejetées comme extrêmes ou marginales.

Origine :

Le terme vient de Joseph P. Overton, un chercheur américain du Mackinac Center for Public Policy.

Le fonctionnement :

La fenêtre peut évoluer dans le temps sous l’effet de divers facteurs : changements culturels, campagnes de communication, crises, évolutions technologiques, etc.

Les étapes typiques d’évolution d’une idée à travers la fenêtre d'Overton :

- Impensable – Tabou, totalement inacceptable.

- Radical – Extrêmement controversé, mais commence à être discuté.

- Acceptable – Peut être envisagé dans certains cercles.

- Soutenu – L'idée est défendue activement par certains groupes.

- Populaire – Devient largement acceptée par la société.

- Politique – Intégrée dans les lois et politiques publiques.

Il montre comment les opinions publiques sont malléables et comment des acteurs (politiques, médias, lobbies, militants) cherchent à déplacer la fenêtre pour rendre certaines idées acceptables.

Un exemple simple :

- Interdiction totale de l'alcool (impensable aujourd'hui dans de nombreux pays)

- Limitation stricte de la publicité pour l’alcool (acceptable et soutenu dans de nombreux pays)

- Consommation libre régulée (populaire et politique dans la plupart des sociétés)

Certains acteurs usent volontairement de stratégies pour déplacer cette fenêtre :

- Dramatiser ou exagérer une position extrême pour rendre une position modérée plus acceptable en comparaison.

- Introduire progressivement des idées auparavant choquantes sous des formes atténuées.

- Exploiter des crises ou des chocs émotionnels.

Certains considèrent la fenêtre d'Overton comme un outil cynique de manipulation de masse, d'autres y voient simplement une description des dynamiques sociales naturelles.

En résumé, la fenêtre d’Overton illustre la zone mouvante du politiquement pensable à un moment donné, et comment les idées évoluent pour entrer ou sortir de cette zone d’acceptabilité.

Re: Cauchemar de Prussien

Walt, un truc à ajouter ? Quelqu'un a vu le post-it rose "soutenu" ? Il manque à la fenêtre

Re: Cauchemar de Prussien

Quand la contre culture échoue, que reste il ?

Quand la contre-culture échoue, ce qui reste est souvent une assimilation partielle par la culture dominante, une fragmentation en sous-cultures plus petites, ou une transformation en quelque chose de nouveau et inattendu.

Voici quelques dynamiques qui peuvent émerger :

1. Assimilation et Commercialisation

La contre-culture, même en échouant à renverser l'ordre établi, finit souvent par être absorbée, vidée de sa substance subversive et transformée en produit de consommation. Par exemple :

Résultat : Ce qui reste, c’est un vernis de contestation, mais sans la radicalité de départ.

Résultat : Ce qui reste, c’est un vernis de contestation, mais sans la radicalité de départ.

2. Fragmentation et Radicalisation

Parfois, un échec peut mener à une scission. Certains groupes, frustrés par l'inefficacité des actions pacifiques ou symboliques, peuvent se radicaliser ou se replier dans des communautés plus fermées. D'autres adoptent des approches plus locales et concrètes.

Résultat : Des poches de résistance plus petites mais résilientes.

Résultat : Des poches de résistance plus petites mais résilientes.

3. Mémoires et Légendes

Même si la contre-culture échoue dans l’instant, elle laisse souvent des récits et des figures inspirantes qui nourrissent de futurs mouvements.

Résultat : Un héritage invisible qui resurgit quand le contexte social s’y prête.

Résultat : Un héritage invisible qui resurgit quand le contexte social s’y prête.

4. Transformation en Culture Alternative Durable

Certains mouvements, sans renverser la société, créent des niches culturelles persistantes. Le heavy metal, le gothique, ou même les communautés hackers ont échappé à l'effondrement en devenant des espaces alternatifs permanents.

Résultat : Une forme de culture parallèle, tolérée mais non dominante.

Résultat : Une forme de culture parallèle, tolérée mais non dominante.

5. Naissance de Nouvelles Formes de Contre-Culture

L’échec d’un mouvement contre-culturel peut semer les graines d’une nouvelle forme de contestation. L’écologie politique, aujourd’hui plus mainstream, est née d’échecs environnementaux des décennies précédentes.

Résultat : Une mutation constante qui réapparaît sous d’autres formes et visages.

Résultat : Une mutation constante qui réapparaît sous d’autres formes et visages.

En Conclusion

L'échec apparent d'une contre-culture ne signifie pas la disparition de son énergie. Elle se recycle, s'adapte, ou sommeille en attendant des conditions favorables. La contre-culture est comme une marée : elle se retire parfois, mais finit toujours par revenir, remodelée par le temps et les besoins de l'époque.

Quand la contre-culture échoue, ce qui reste est souvent une assimilation partielle par la culture dominante, une fragmentation en sous-cultures plus petites, ou une transformation en quelque chose de nouveau et inattendu.

Voici quelques dynamiques qui peuvent émerger :

1. Assimilation et Commercialisation

La contre-culture, même en échouant à renverser l'ordre établi, finit souvent par être absorbée, vidée de sa substance subversive et transformée en produit de consommation. Par exemple :

- Le mouvement hippie des années 60 prônait l'antimilitarisme et la libération sexuelle, mais une grande partie de ses symboles (vêtements, musique) ont été récupérés par l'industrie de la mode et du divertissement.

- Le punk a été un cri de rébellion contre le conformisme, mais les marques en ont fait une esthétique rentable.

2. Fragmentation et Radicalisation

Parfois, un échec peut mener à une scission. Certains groupes, frustrés par l'inefficacité des actions pacifiques ou symboliques, peuvent se radicaliser ou se replier dans des communautés plus fermées. D'autres adoptent des approches plus locales et concrètes.

- Des mouvements comme l'altermondialisme, après l’échec des grandes mobilisations internationales, ont engendré des initiatives locales (coopératives, circuits courts, ZAD).

3. Mémoires et Légendes

Même si la contre-culture échoue dans l’instant, elle laisse souvent des récits et des figures inspirantes qui nourrissent de futurs mouvements.

- Mai 68 est parfois vu comme un échec politique immédiat, mais ses idées ont influencé durablement la société (féminisme, écologie, droits LGBTQ+).

- Les mouvements afro-américains des années 60 ont préparé le terrain pour Black Lives Matter des décennies plus tard.

4. Transformation en Culture Alternative Durable

Certains mouvements, sans renverser la société, créent des niches culturelles persistantes. Le heavy metal, le gothique, ou même les communautés hackers ont échappé à l'effondrement en devenant des espaces alternatifs permanents.

5. Naissance de Nouvelles Formes de Contre-Culture

L’échec d’un mouvement contre-culturel peut semer les graines d’une nouvelle forme de contestation. L’écologie politique, aujourd’hui plus mainstream, est née d’échecs environnementaux des décennies précédentes.

En Conclusion

L'échec apparent d'une contre-culture ne signifie pas la disparition de son énergie. Elle se recycle, s'adapte, ou sommeille en attendant des conditions favorables. La contre-culture est comme une marée : elle se retire parfois, mais finit toujours par revenir, remodelée par le temps et les besoins de l'époque.

Re: Cauchemar de Prussien

Merci.

Et si la voie était quelque part dans l'anarchie ?

L’anarchie, dans son essence, offre une réponse radicale aux échecs de la contre-culture en refusant toute forme d'autorité centralisée et en misant sur l'autogestion, la coopération volontaire et la liberté individuelle. Là où la contre-culture peut être récupérée, l’anarchie cherche à éviter cette capture en restant insaisissable, fluide et décentralisée.

Mais que signifierait "trouver la voie dans l’anarchie" ? Explorons cette idée :

1. L’Anarchie comme Refus des Structures Hiérarchiques

Là où les mouvements contre-culturels sont souvent récupérés par le capitalisme ou les institutions, l’anarchie s'efforce de les contourner totalement. Elle rejette la notion même de pouvoir, estimant que l’autorité corrompt tout. C’est une invitation à construire des espaces indépendants du système dominant.

Exemples concrets :

Idée clé : L’anarchie ne cherche pas à "gagner" contre le système, mais à exister à côté, à l’extérieur de lui, dans des interstices souvent invisibles.

Idée clé : L’anarchie ne cherche pas à "gagner" contre le système, mais à exister à côté, à l’extérieur de lui, dans des interstices souvent invisibles.

2. L’Autonomie : Créer des Mondes Parallèles

Plutôt que de s'opposer frontalement à l'ordre établi, l'anarchie favorise la création de microsociétés où des règles alternatives s'appliquent. Ce sont des espaces où l’on tente de vivre selon d'autres principes : solidarité, entraide, décroissance, démocratie directe.

Ce que ça implique :

La voie anarchiste : Au lieu de "réformer" le monde, il s’agit de créer des alternatives dès maintenant, à petite échelle.

La voie anarchiste : Au lieu de "réformer" le monde, il s’agit de créer des alternatives dès maintenant, à petite échelle.

3. La Convivialité et le Local

L’anarchie prône une organisation horizontale, où chacun participe aux décisions affectant sa communauté immédiate. Cette proximité favorise des relations humaines directes, loin des abstractions du pouvoir central.

Pistes concrètes :

Ce modèle encourage : Moins de dépendance à l’économie globale, plus de résilience locale.

Ce modèle encourage : Moins de dépendance à l’économie globale, plus de résilience locale.

4. La Résilience à Travers l’Inorganisé

L’anarchie prospère dans la diversité et le chaos organisé. Là où des mouvements verticaux s’effondrent après une répression ou un échec, les réseaux anarchistes, éclatés et décentralisés, résistent mieux aux coups portés par les autorités.

Pensée clé : Si un groupe tombe, un autre surgit ailleurs. L’anarchie fonctionne comme une hydre à têtes multiples.

Exemple : Le mouvement des Gilets Jaunes en France, souvent qualifié d'anarchique dans sa structure éclatée, a tenu longtemps sans leader identifiable.

5. La Beauté de l’Imparfait

L'anarchie embrasse l'idée que rien n'est parfait ni figé. Il n’y a pas d’utopie finale, mais une expérimentation permanente, une tentative de réinventer les relations humaines à chaque instant.

Cela signifie : Accepter que la voie anarchiste est chaotique, mouvante et pleine d’erreurs. Mais ces imperfections sont aussi des moteurs de créativité.

Cela signifie : Accepter que la voie anarchiste est chaotique, mouvante et pleine d’erreurs. Mais ces imperfections sont aussi des moteurs de créativité.

Anarchie : Échec ou Réussite ?

Certains voient l’anarchie comme un idéal inaccessible ou trop fragile pour durer. Mais ce n’est peut-être pas une faiblesse, c’est sa force. L’anarchie réussit là où elle ne cherche pas à triompher. Elle infiltre, inspire, et survit en périphérie des grands récits dominants.

En ce sens, la voie anarchiste est peut-être la seule véritable réponse aux échecs répétés de la contre-culture, car elle ne cherche ni le pouvoir, ni la reconnaissance, ni l’intégration. Elle cherche seulement à vivre autrement, ici et maintenant.

Et si la voie était quelque part dans l'anarchie ?

L’anarchie, dans son essence, offre une réponse radicale aux échecs de la contre-culture en refusant toute forme d'autorité centralisée et en misant sur l'autogestion, la coopération volontaire et la liberté individuelle. Là où la contre-culture peut être récupérée, l’anarchie cherche à éviter cette capture en restant insaisissable, fluide et décentralisée.

Mais que signifierait "trouver la voie dans l’anarchie" ? Explorons cette idée :

1. L’Anarchie comme Refus des Structures Hiérarchiques

Là où les mouvements contre-culturels sont souvent récupérés par le capitalisme ou les institutions, l’anarchie s'efforce de les contourner totalement. Elle rejette la notion même de pouvoir, estimant que l’autorité corrompt tout. C’est une invitation à construire des espaces indépendants du système dominant.

Exemples concrets :

- Les ZAD (Zones à Défendre) – Des lieux autogérés où des collectifs refusent l’autorité de l’État et protègent des terres menacées par des projets industriels.

- Les hackerspaces – Des communautés technologiques qui s’organisent librement, partageant des savoirs sans hiérarchie ni but lucratif.

2. L’Autonomie : Créer des Mondes Parallèles

Plutôt que de s'opposer frontalement à l'ordre établi, l'anarchie favorise la création de microsociétés où des règles alternatives s'appliquent. Ce sont des espaces où l’on tente de vivre selon d'autres principes : solidarité, entraide, décroissance, démocratie directe.

Ce que ça implique :

- Créer ses propres réseaux économiques (coopératives, circuits courts).

- Développer des systèmes d'éducation libres et accessibles (écoles auto-organisées, universités populaires).

- Construire des modes de vie autonomes (permaculture, énergies renouvelables DIY).

3. La Convivialité et le Local

L’anarchie prône une organisation horizontale, où chacun participe aux décisions affectant sa communauté immédiate. Cette proximité favorise des relations humaines directes, loin des abstractions du pouvoir central.

Pistes concrètes :

- Assemblées populaires et décisions collectives dans des quartiers ou villages.

- Réappropriation des espaces publics (jardins partagés, squats culturels).

- Valorisation du troc, de la gratuité et des monnaies locales.

4. La Résilience à Travers l’Inorganisé

L’anarchie prospère dans la diversité et le chaos organisé. Là où des mouvements verticaux s’effondrent après une répression ou un échec, les réseaux anarchistes, éclatés et décentralisés, résistent mieux aux coups portés par les autorités.

Pensée clé : Si un groupe tombe, un autre surgit ailleurs. L’anarchie fonctionne comme une hydre à têtes multiples.

Exemple : Le mouvement des Gilets Jaunes en France, souvent qualifié d'anarchique dans sa structure éclatée, a tenu longtemps sans leader identifiable.

5. La Beauté de l’Imparfait

L'anarchie embrasse l'idée que rien n'est parfait ni figé. Il n’y a pas d’utopie finale, mais une expérimentation permanente, une tentative de réinventer les relations humaines à chaque instant.

Anarchie : Échec ou Réussite ?

Certains voient l’anarchie comme un idéal inaccessible ou trop fragile pour durer. Mais ce n’est peut-être pas une faiblesse, c’est sa force. L’anarchie réussit là où elle ne cherche pas à triompher. Elle infiltre, inspire, et survit en périphérie des grands récits dominants.

En ce sens, la voie anarchiste est peut-être la seule véritable réponse aux échecs répétés de la contre-culture, car elle ne cherche ni le pouvoir, ni la reconnaissance, ni l’intégration. Elle cherche seulement à vivre autrement, ici et maintenant.

Re: Cauchemar de Prussien

Faut il encore le préciser ?

L'anarchie est un concept politique, social et philosophique qui prône l'absence d'autorité hiérarchique et de domination, ainsi que l'organisation de la société sur la base de la coopération volontaire et de l'autogestion. Le terme vient du grec ancien anarkhia, qui signifie absence de chef ou absence de pouvoir. L'anarchie est souvent mal comprise comme synonyme de chaos ou de désordre, mais les penseurs anarchistes la définissent plutôt comme une forme d'ordre non imposé par une autorité centrale.

Principes clés de l'anarchie

1. Absence d'État et de domination

L'anarchisme critique l'État en tant qu'institution coercitive qui impose des règles par la force. Il rejette également toute forme de domination (patriarcat, capitalisme, colonialisme, etc.) et vise à créer des systèmes égalitaires.

2. Liberté individuelle

L'anarchie défend l'idée que chaque individu doit être libre de ses choix tant qu'il ne nuit pas aux autres. La liberté est conçue comme indissociable de l'égalité.

3. Égalité et solidarité

L'égalité est au cœur de l'anarchisme, qu'elle soit économique, politique ou sociale. La solidarité est le moyen de parvenir à une société coopérative où l'entraide prévaut.

4. Autogestion

L'anarchie favorise des structures où les individus et les groupes prennent leurs décisions collectivement, sans dirigeant ou intermédiaire, à travers des assemblées horizontales.

5. Anti-capitalisme

De nombreux courants anarchistes rejettent le capitalisme en tant que système fondé sur l'exploitation, les inégalités économiques et la concentration de pouvoir.

Les différents courants anarchistes

Il existe plusieurs formes d'anarchisme, chacune ayant ses nuances :

1. Anarchisme individualiste

Met l'accent sur la liberté individuelle absolue et sur l'autonomie personnelle.

2. Anarchisme collectiviste

Promeut la propriété collective des moyens de production et une répartition équitable des richesses.

3. Anarcho-communisme

Vise une société sans argent ni propriété privée où tout est basé sur le principe "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins".

4. Anarcho-syndicalisme

Une forme d'organisation anarchiste basée sur le syndicalisme et la lutte des travailleurs pour abolir le capitalisme et l'État.

5. Éco-anarchisme

Met en avant une critique écologique du capitalisme et prône une harmonie entre l'humain et la nature.

6. Anarcha-féminisme

Croise l'anarchisme avec le féminisme en dénonçant le patriarcat comme une forme de hiérarchie oppressive.

Anarchie et organisation sociale

Contrairement à une idée reçue, l'anarchie n'est pas opposée à toute forme d'organisation. Les anarchistes croient en des formes d'organisation horizontales, c’est-à-dire sans hiérarchie. Les décisions sont prises de manière collective et démocratique par des assemblées locales où chaque voix compte.

Exemple d'organisations anarchiques :

Malentendus autour de l'anarchie

1. L'anarchie comme chaos : Les médias et les gouvernements ont souvent assimilé l'anarchie au désordre et à la violence. Or, l'anarchie cherche un ordre basé sur l'autonomie et la coopération, pas sur l'autorité.

2. Violence et anarchisme : Certains anarchistes ont historiquement prôné des actions violentes, mais beaucoup prônent aujourd'hui des formes de résistance non violentes.

Exemples historiques et modernes

En résumé, l'anarchie est une vision d'une société libre, égalitaire et solidaire, sans hiérarchie ni exploitation. Ce n'est pas l'absence d'organisation, mais la recherche d'un ordre social basé sur l'autonomie et la coopération volontaire.

Qu'est ce que l'anarchie ?

L'anarchie est un concept politique, social et philosophique qui prône l'absence d'autorité hiérarchique et de domination, ainsi que l'organisation de la société sur la base de la coopération volontaire et de l'autogestion. Le terme vient du grec ancien anarkhia, qui signifie absence de chef ou absence de pouvoir. L'anarchie est souvent mal comprise comme synonyme de chaos ou de désordre, mais les penseurs anarchistes la définissent plutôt comme une forme d'ordre non imposé par une autorité centrale.

Principes clés de l'anarchie

1. Absence d'État et de domination

L'anarchisme critique l'État en tant qu'institution coercitive qui impose des règles par la force. Il rejette également toute forme de domination (patriarcat, capitalisme, colonialisme, etc.) et vise à créer des systèmes égalitaires.

2. Liberté individuelle

L'anarchie défend l'idée que chaque individu doit être libre de ses choix tant qu'il ne nuit pas aux autres. La liberté est conçue comme indissociable de l'égalité.

3. Égalité et solidarité

L'égalité est au cœur de l'anarchisme, qu'elle soit économique, politique ou sociale. La solidarité est le moyen de parvenir à une société coopérative où l'entraide prévaut.

4. Autogestion

L'anarchie favorise des structures où les individus et les groupes prennent leurs décisions collectivement, sans dirigeant ou intermédiaire, à travers des assemblées horizontales.

5. Anti-capitalisme

De nombreux courants anarchistes rejettent le capitalisme en tant que système fondé sur l'exploitation, les inégalités économiques et la concentration de pouvoir.

Les différents courants anarchistes

Il existe plusieurs formes d'anarchisme, chacune ayant ses nuances :

1. Anarchisme individualiste

Met l'accent sur la liberté individuelle absolue et sur l'autonomie personnelle.

2. Anarchisme collectiviste

Promeut la propriété collective des moyens de production et une répartition équitable des richesses.

3. Anarcho-communisme

Vise une société sans argent ni propriété privée où tout est basé sur le principe "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins".

4. Anarcho-syndicalisme

Une forme d'organisation anarchiste basée sur le syndicalisme et la lutte des travailleurs pour abolir le capitalisme et l'État.

5. Éco-anarchisme

Met en avant une critique écologique du capitalisme et prône une harmonie entre l'humain et la nature.

6. Anarcha-féminisme

Croise l'anarchisme avec le féminisme en dénonçant le patriarcat comme une forme de hiérarchie oppressive.

Anarchie et organisation sociale

Contrairement à une idée reçue, l'anarchie n'est pas opposée à toute forme d'organisation. Les anarchistes croient en des formes d'organisation horizontales, c’est-à-dire sans hiérarchie. Les décisions sont prises de manière collective et démocratique par des assemblées locales où chaque voix compte.

Exemple d'organisations anarchiques :

- Des coopératives autogérées

- Des communes volontaires

- Des collectifs basés sur le consensus

Malentendus autour de l'anarchie

1. L'anarchie comme chaos : Les médias et les gouvernements ont souvent assimilé l'anarchie au désordre et à la violence. Or, l'anarchie cherche un ordre basé sur l'autonomie et la coopération, pas sur l'autorité.

2. Violence et anarchisme : Certains anarchistes ont historiquement prôné des actions violentes, mais beaucoup prônent aujourd'hui des formes de résistance non violentes.

Exemples historiques et modernes

- La Commune de Paris (1871) : Une des premières tentatives d'organisation sociale inspirée de principes anarchistes.

- La révolution espagnole (1936-1939) : Les anarcho-syndicalistes ont établi des communes autogérées pendant la guerre civile espagnole.

- Expériences contemporaines : Des zones comme le Rojava au Kurdistan syrien pratiquent des formes d'autogestion influencées par l'anarchisme.

En résumé, l'anarchie est une vision d'une société libre, égalitaire et solidaire, sans hiérarchie ni exploitation. Ce n'est pas l'absence d'organisation, mais la recherche d'un ordre social basé sur l'autonomie et la coopération volontaire.

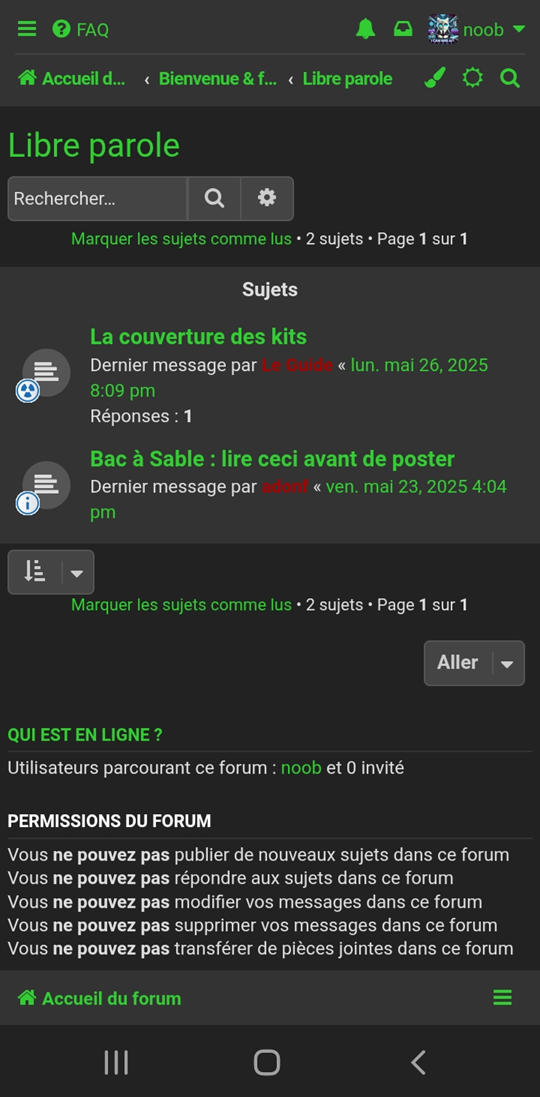

Re: Cauchemar de Prussien

Le nouveau vous souhaite la bienvenue…Ha mais ça va en vrai.

Et une capture d'écran de ses droits sur le forum mais ça n'intéresse que lui.

► Afficher le texte

Par ce que "soi-disant", sa config est ok et le problème "ne vient pas de lui"

Comme quoi il passé la nuit dessus et il commence à pas être bien du tout.

Il a osé demander si on connaissait Nextcloud...

Et pour la petite histoire chez les anarchistes individualistes, on plantait des graines tout nu en mangeant de la boue. En gros